Chine 2005

1mai 1, 2013 par Isabelle

Le poème qui accompagna mon voyage en Chine

Mon rêve familier

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant

D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime,

Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même

Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.

Car elle me comprend, et mon coeur transparent

Pour elle seule, hélas! cesse d’être un problème

Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,

Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.

Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l’ignore.

Son nom? Je me souviens qu’il est doux et sonore,

Comme ceux des aimés que la vie exila.

Son regard est pareil au regard des statues,

Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a

L’inflexion des voix chères qui se sont tues.

Paul Verlaine (Poèmes saturniens, 1866)

Pékin (dire Beijing), juillet 2005, 42°.

La chaleur et la poussière nous clouent au sol. La ville tentaculaire grouille d’animation. Les trottoirs sont envahis par une population incroyablement dense, volubile et bruyante, émettant de multiples bruits corporels réservés d’ordinaire au cercle privé. Des bâtiments de toutes espèces se côtoient, entrecoupés par d’immenses avenues impossibles à traverser sans risques (sauf par les ponts ou les sous-terrains).

Chen, un jeune étudiant de 24 ans, parlant anglais, devient notre assistant après un curieux échange de pièces d’identité. C’est un enfant du parti, de parents fonctionnaires et dont les études sont financées par le parti. Il nous aide désormais à distinguer la gare du pressing, il nous aide à nous nourrir et devient très vite indispensable.

Le chinois, autant parlé qu’écrit, est pour nous un mystère. Nihao (bonjour), zàijiàn (au revoir) et xièxie (merci) sont l’essentiel de notre vocabulaire. Les chinois sont touristes en leur pays.

La place Tiennanmen est un gigantesque déambulatoire ou cliquètent les appareils photos numériques. La cité interdite est parcourue par d’innombrables groupes, guidés à la pointe de parapluies multicolores. Les marchés de Pékin regorgent de tout, des perles aux jouets, aux objets figurant Mao Zedong, aux copies de paires de basket, il y a profusion.

Et puis, il y a le «Temple du ciel». Notre hôtel, qui malheureusement sent le beurre rance, est juste en face. Pour traverser la rue, il faut attendre un long moment et laisser passer les centaines de vélos qui roulent vers leur journée de labeur. Le Temple est entouré par immense parc, plus propre que notre chambre d’hôtel. Les pékinois s’y donnent rendez-vous et parcourent en tous sens les allées parfaitement dessinées et ordonnées.

Dès huit heures du matin, il fait plus de trente degrés, nous étouffons. Ils s’éventent. Certains y pratiquent la danse de salon au son d’un radio cassette, d’autres rejoignent leur maître de choeur et répètent le chant choral. Les musiciens entonnent des airs traditionnels sur des instruments insolites. D’autres jouent aux cartes, aux dominos, ou font voler des cerfs-volants.

Les promeneurs d’oiseaux offrent un spectacle inouï de délicatesse. Ils arrivent avec une ou deux petites cages en bois, couvertes d’une toile bleu indigo. Lorsqu’ils sont installés, ils lèvent le voile et balancent la petite cage pour que l’oiseau se muscle les pattes. Plus loin, les sportifs s’arquent boutent sur des appareils étonnants et marchent en chaussettes sur des chemins de galets pour se masser la plante des pieds. Des petits vieux se contorsionnent en tous sens, et se tapotent les muscles avec le plat de la main pour les détendre, tap, tap tap. Et ils me montrent, m’enseignent la technique et m’adressent des petites tapes pour assouplir les miens après mon jogging.

Le moment privilégié est celui où j’approche doucement un petit groupe sous les arbres centenaires, et par un accord tacite et muet, je partage avec eux trois quart d’heure de Taïchi.

Beijing, malgré la prolifération de tours rappelant Las Vegas ou Disney, tente de préserver ses quartiers historiques communément appelés Hutongs.

Ces petites maisons grises de plein pied, accolées et couvertes de tuiles, donnent sur des petites cours carrées et des labyrinthes de ruelles nous rappelant les grandes heures de la Chine interdite. Les grandes artères ont perforé ces quartiers dont certains n’étaient déjà plus que des bidonvilles. Quelques arpents, dont les touristes sont très friands, seront toutefois préservés et deviennent ce que Notting Hill est devenu à Londres …très huppés.

La cuisine chinoise est d’une grande diversité. Le canard façon pékinoise (à la Beijing) reste le fin du fin, parfaitement rôti et moelleux, servi tranché. Je redoute davantage tous ces éléments inconnus flottants dans d’improbables bouillons. Les restaurants des musulmans chinois sont plus rassurants particulièrement dans leur façon de cuire le mouton en fines lamelles.

Comme les empereurs d’antan, nous allons vers le nord chercher la fraîcheur, vers Chengde et «Le Temple de la montagne apaisée».

A-t-on vu des noms aussi poétiques que celui-là ?

Le train traverse une région de collines boisées reposantes, et derrière les petits rideaux de coton blanc brodé, nous apercevons des pans de Grande muraille ; « The Great wall » . Les banquettes se font face, à la manière d’un salon, permettant aux voyageurs de jouer aux cartes. Chengde est plus fraîche, un peu, très peu. De nombreux temples sont à visiter, de la copie du Potala de Lhassa au Tibet, à la yourte mongole.

Notre chauffeur est un fourbe et nous rend très nerveux. Il tente une renégociation financière au milieu de nulle part, sur un bord de route, alors que nos trois enfants sont dans la voiture avec nos 200 kilos de bagages, et il fait 40°. Il ne faut pas nous faire cela. Notre assistant, Chen, essaye courageusement de faire l’intermédiaire entre lui et nous. Il use d’une remarquable diplomatie et aura à s’en servir a plusieurs reprises.

Toujours plus au Nord, en Mongolie intérieure (province du Heibei), les descendants de Gengis Khan constituent l’essentiel de la population.

Au coeur de la steppe, dans une ville surréaliste composée d’hôtels, de nombreux touristes chinois viennent en quête de grands espaces. Les chambres sont traversées par des canalisations de chauffage, ce qui nous semble tout à fait incongru. La chaleur est encore oppressante. Puis la nuit tombe brutalement et la température avec. Les moutons, écartelés sur des pieux, grillent au dessus de grands foyers dans la rue et dans les arrières cours. Les pétards et les feux d’artifices éclatent et illuminent le ciel. Tout semble brûler autour de nous. Puis des danseurs mongols entament leurs chorégraphies, proches dans le geste et dans le son de celles des Indiens d’Amérique, attestant certaines similitudes entre des civilisations de cavaliers. Et c’est à cheval ou à dos de chameau que nous arpentons l’immensité de la steppe, verte en cette saison, vallonnée à perte de vue. Le vent chaud brûle les visages que les locaux couvrent avec un foulard. Leur peau est cuivrée, cuite, ridée par le vent chaud de l’été et la bise glaciale de l’hiver quand il y fait 40 degrés en dessous de zéro.

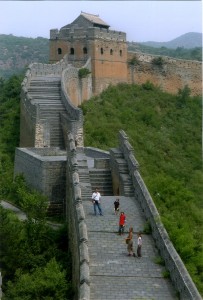

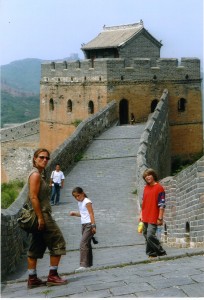

En Chine, la grande muraille est partout. Elle parcourt environ 6400 kms, de la Corée jusqu’au désert de Gobi. Large de 5 à7 m, elle peut atteindre une hauteur variant de 5 à17 mètres. Des tours de guet distantes de 60 à 200 m la ponctuent sur toute sa longueur. La construction a débuté sous le Premier Empereur Qin Shi Huang, lors de l’unification de la Chine 221 à 206 avant J-C (auparavant chaque province appartenait à des chefs de tribus). C’est au XVIIIème siècle, sous la dynastie Qing, qu’elle prend sa forme actuelle pour empêcher les armées turques et mongoles d’envahir la Chine. Et en retournant vers Pékin, il est un endroit où nous avons découvert le «toit du monde» : la muraille (the great wall), déserte à perte de vue, chevauchant les collines boisées, immense et majestueuse sous la chaleur écrasante.

En Chine, la grande muraille est partout. Elle parcourt environ 6400 kms, de la Corée jusqu’au désert de Gobi. Large de 5 à7 m, elle peut atteindre une hauteur variant de 5 à17 mètres. Des tours de guet distantes de 60 à 200 m la ponctuent sur toute sa longueur. La construction a débuté sous le Premier Empereur Qin Shi Huang, lors de l’unification de la Chine 221 à 206 avant J-C (auparavant chaque province appartenait à des chefs de tribus). C’est au XVIIIème siècle, sous la dynastie Qing, qu’elle prend sa forme actuelle pour empêcher les armées turques et mongoles d’envahir la Chine. Et en retournant vers Pékin, il est un endroit où nous avons découvert le «toit du monde» : la muraille (the great wall), déserte à perte de vue, chevauchant les collines boisées, immense et majestueuse sous la chaleur écrasante.

Nous descendons vers le sud ; Xian (province du Shaanxi). Des centaines de personnes font la queue pour obtenir un billet de train à l’un des quarante guichets de la gare. C’est le parcours du combattant. Notre cabine climatisée offre quatre couchettes très confortables et propres, avec une bouilloire et la télévision individuelle pour chaque couchette ; un véritable repos. Nous dînons de nouilles chinoises pré-cuites dans de hauts bocaux en carton, à couvrir d’eau bouillante. Et hop, c’est près et bon.

Xian, le centre historique est entouré par un mur d’enceinte et renferme un important quartier musulman.

Xian, le centre historique est entouré par un mur d’enceinte et renferme un important quartier musulman.

Cette communauté a établi un souk autour de la mosquée dont le toit est en tuiles vernissées bleues, à la manière d’un temple. Les marchands du souk hèlent quelques mots de français.

L’armée enterrée de l’empereur Qin se situe à quelques kilomètres de la ville de Xi’an. Chaque soldat est personnalisé et mesure près de 1,80 m de haut. L’exhumation en 1974 des 6000 guerriers et chevaux est l’une des découvertes archéologiques majeures du XXème siècle.

L’armée enterrée de l’empereur Qin se situe à quelques kilomètres de la ville de Xi’an. Chaque soldat est personnalisé et mesure près de 1,80 m de haut. L’exhumation en 1974 des 6000 guerriers et chevaux est l’une des découvertes archéologiques majeures du XXème siècle.

Portraits de Chine par Jean-Marie Cras => Enter => Galerie Chine : http://www.jeanmariecras.com/

Après un mois de thé au jasmin et de décoction de fleurs, nous rêvons d’un earl grey à la bergamote, de baguette de pain et de fraîcheur. Retour à Paris.

Catégorie Carnets de voyages | Mots-clés: Bejing, carnet de voyage, Chengde, Chine, famille, Great wall, Heihei, Jean-Marie Cras, Mongolie intérieur, Pékin, portraits Noir et blan, Tempe du ciel, Xian

Really beautiful site, thanks so much for sending me the link. What an intentional life you are leading.